¿PAZ O VENGANZA?

La realidad de la guerra total, el planteamiento de la victoria a cualquier precio y una paz revanchista dejaron una profunda herida en las sociedades europeas y alteraron situaciones y relaciones a escala mundial. Las secuelas de la guerra reaparecieron en la época de entreguerras y fueron semillas de un nuevo enfrentamiento aún más extenso y brutal.

LOS TRATADOS DE PAZ

Terminada la guerra, los países combatientes tuvieron que afrontar la organización de la posguerra en una serie de tratados de paz. Alrededor de París se celebraron las negociaciones, en las que participaron treinta y dos estados, aunque los países más representativos fueron las potencias vencedoras: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e Italia. En las negociaciones hubo posturas enfrentadas:

- Francia. Su representante fue el jefe de gobierno Georges Clemenceau. quien, movido por el revanchismo, exigía acabar con el peligro alemán decretando su desmilitarización y recuperar Alsacia y Lorena para llevar su frontera hasta el Rin. Además, reclamó el pago de duras reparaciones de guerra.

- Reino Unido. Estuvo representado por el primer ministro Lloyd George, que se mostró partidario de mantener cierto equilibrio y suavizar las condiciones de paz para Alemania. Finalmente, se plegaría a las pretensiones francesas.

- Italia. El encargado de negociar fue el primer ministro Vittorio Emanuele Orlando. Sus principales aspiraciones eran de tipo territorial, y afectaban tanto a los territorios del mar Adriático como a las posesiones coloniales.

- Estados Unidos. Negoció mediante su presidente, Woodrow Wilson. Su prioridad era evitar una nueva guerra en Europa y el internacionalismo socialista defendiendo la autodeterminación de las distintas nacionalidades del continente; para ello había redactado el programa de los Catorce Puntos, inspirados en el ideal democrático, liberal y nacionalista del siglo XIX.

|

LA POSTURA ESTADOUNIDENSE

Los 14 puntos del Wilson |

PRINCIPALES LÍDERES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PAZ TRAS LA I GUERRA MUNDIAL

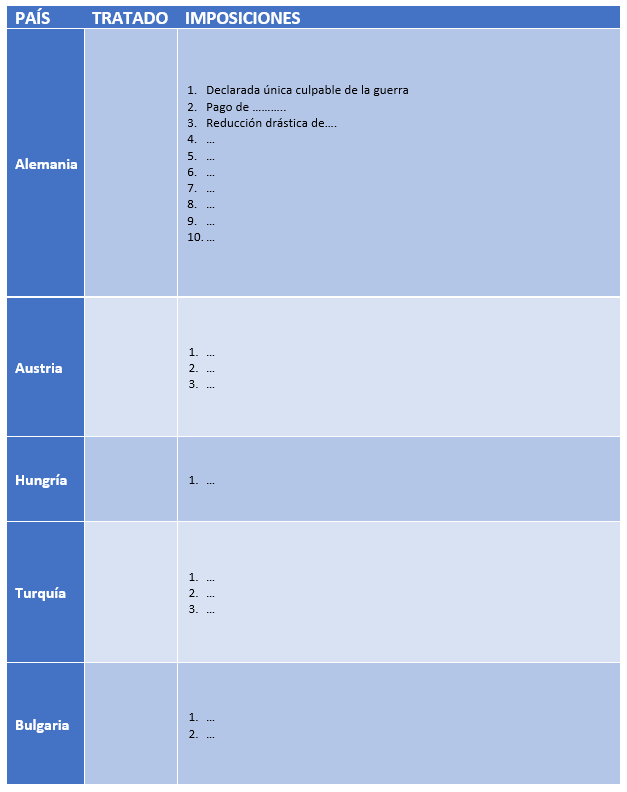

En torno a estos intereses, muchos de ellos contradictorios, se diseñó la paz de París. Las negociaciones se extendieron hasta 1920 y dieron como resultado cinco tratados, cada uno de ellos aplicado a un país derrotado:

- Tratado de Versalles. Fue firmado con Alemania; considerada la única culpable de la guerra, tuvo que hacer frente al pago de fuertes indemnizaciones de guerra, que pasaban por la entrega de las minas de carbón del Sarre a Francia. Además, su ejército sufrió una drástica reducción, se vio obligada a desmilitarizar Renania y su flota fue entregada a Reino Unido.Por último, tuvo que aceptar cuantiosas pérdidas territoriales: Alsacia y Lorena fueron entregadas a Francia, que recuperaba así los territorios perdidos tras la guerra de 1870; la región de Poznan le fue cedida a Polonia para dotar al país de una salida al mar, quedando así Prusia Oriental separada del resto de Alemania; las ciudades de Eupen y Malmedy fueron entregadas a Bélgica, y la región de Schleswig-Holstein, a Dinamarca; además, los enclaves bálticos de Memel y Dánzig (hoy Gdansk) fueron declarados autónomos y administrados por la Sociedad de Naciones, y Alemania tuvo que asumir la pérdida de sus posesiones coloniales, tanto en África como en el océano Pacífico.

- Tratado de Saint-Germain. Fue firmado con Austria. Se estableció su separación de Hungría y la cesión de diversos territorios a Checoslovaquia, Polonia, Italia y Yugoslavia: estado de nueva creación que culminaba las aspiraciones de Serbia de aglutinar a lodos los eslavos del sur. Austria quedaba así convertida en un pequeño país.

- Tratado de Trianon. Fue firmado con Hungría, que perdió dos tercios de su territorio en favor de Checoslovaquia, Rumania, Yugoslavia e Italia.

- Tratado de Sévres. Afectó a Turquía, que vio reducido su imperio prácticamente a Asia Menor, al tener que entregar sus últimas posesiones europeas a Grecia y perder sus territorios de Oriente Medio, que pasaron a ser administrados por Gran Bretaña y Francia. En el plan previo al fin de la guerra Turquía prácticamente desaparecía, pero la guerra Turco-Griega permitió a Turquía conservar los territorios de la península de Anatolia en su totalidad y un pequeño territorio en Europa en el que se asienta la zona oeste de Estambul.

- Tratado de Neuilly. Se suscribió con Bulgaria, que hubo de renunciar a su salida al mar Egeo en beneficio de Grecia y ceder diversos territorios a Rumania y a Yugoslavia.

|

LA POSTURA FRANCESA Tomo nota de las palabras y de las excelentes intenciones del presidente Wilson (…) pero él desconoce el fondo de la naturaleza humana. La guerra no puede ser olvidada. América no ha conocido de cerca la guerra en los tres primeros años de su desarrollo. Nosotros, los franceses, hemos perdido un millón y medio de hombres. La guerra ha creado en nuestra población el sentimiento de que los daños causados deben ser reparados. No se trata solo de reparaciones materiales, sino también morales. Discurso del presidente francés Clemenceau en 1919 |

|

LA PAZ CON ALEMANIA Art. 231. Los gobiernos aliados […] declaran, y Alemania reconoce, que Alemania y sus aliados son responsables, por haberlos causado, de todas las pérdidas y todos los daños sufridos por los gobiernos aliados y sus naciones a consecuencia de la guerra, que les fue impuesta por la agresión de Alemania y sus aliados. Tratado de Versalles, 29 de junio de 1919 |

¿CONVIVENCIA PACÍFICA TRAS LA REVANCHA? LA SDN

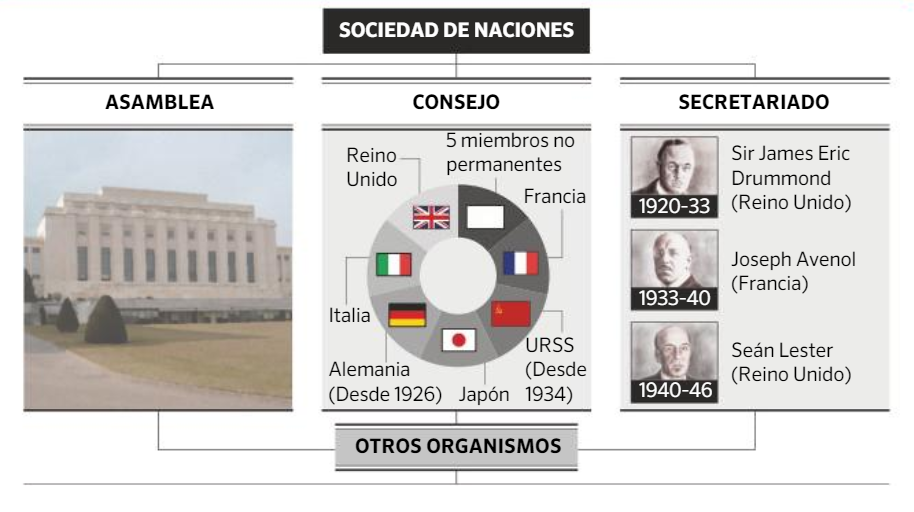

A propuesta del presidente Wilson, se acordó crear una sociedad internacional encargada de asegurar el mantenimiento de la paz, la seguridad colectiva, el desarme y la cooperación económica y cultural entre los diversos Estados del mundo.

La primera sesión de la asamblea se celebró en noviembre de 1920 en la ciudad suiza de Ginebra, que se convirtió en la sede de la organización. Sus órganos rectores fueron cuatro:

- La Asamblea General, integrada por todos los Estados miembros.

- El Consejo, formado por las cinco potencias vencedoras en la Gran Guerra (Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia y Japón).

- La Secretaría, un órgano meramente administrativo.

- El Tribunal Permanente de Justicia Internacional, con sede en La Haya.

Fue una organización frágil, ya que no disponía ni de ejército ni de capacidad ejecutiva para forzar el cumplimiento de sus resoluciones. Además, no se permitió la adhesión de los vencidos ni de la Rusia soviética. Por último, fue muy negativa la no participación de Estados Unidos, que retornó a su política internacional aislacionista.

Como aspectos positivos de la Sociedad de Naciones se pueden señalar el establecimiento de una diplomacia multilateral y la prohibición de los tratados secretos entre las naciones.

LOS CAMBIOS ECONÓMICOS QUE TRAJO LA GUERRA

El capitalismo liberal que había teorizado Adam Smith, en el que el mercado se regulaba a sí mismo por la ley de la oferta y la demanda y en el que el Estado no intervenía en la economía, salvo para sostener los sectores no rentables, estaba moribundo mucho antes de la Primera Guerra Mundial.

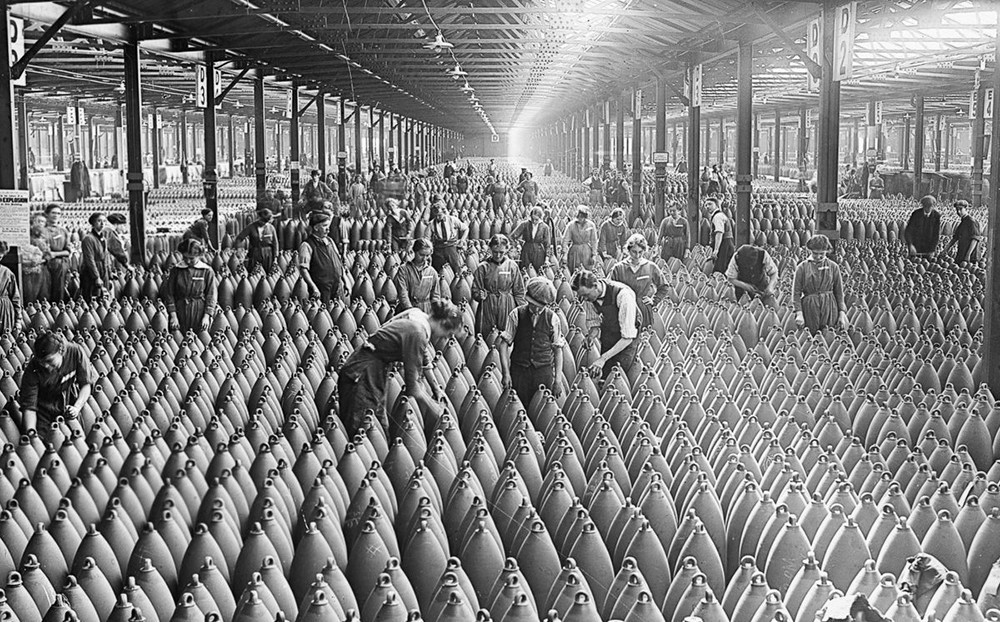

En la época de la gran expansión imperialista (1873-1914), los gobiernos ya habían intervenido en la economía, habían impuesto aranceles para proteger sus industrias nacionales, habían pagado y dirigido a los ejércitos en la conquista de territorios y, por tanto, de mercados. La guerra hizo aún más necesaria la intervención de los Estados, que controlaron y planificaron para asegurar el aprovisionamiento de los frentes y la retaguardia.

EL FINAL DEL CAPITALISMO LIBERAL

Todos los países que se sumaron a la guerra de 1914 creyeron que sería un conflicto breve, pero se alargó cuatro años y los gobiernos de los países contendientes improvisaron sobre la marcha distintos procedimientos de control de la economía. En todas partes (incluso en Reino Unido, cuna del liberalismo económico) el Estado controló que la industria de guerra tuviera preferencia en la distribución de materias primas, la circulación de acciones quedó intervenida por los gobiernos. Los empresarios privados no podían cerrar sus fábricas o disminuir la producción si ello perjudicaba la marcha de la guerra.

Algunas producciones podían ser poco rentables, pero imprescindibles para que el país siguiera vivo. Por ejemplo, en aquella situación de emergencia, no se podían dilapidar fuerzas en producir artículos de lujo y la búsqueda del beneficio no justificaba el acaparamiento de alimentos para crear escasez y venderlos más caros, sometiendo a la población al hambre y a la muerte. La conciencia de la sociedad cambió y la motivación de la mera ganancia cayó en el descrédito, porque si la causa por la que se luchaba era la patria, la patria era de todos, ricos y pobres, así que el Estado debía intervenir en beneficio de todos.

La guerra trastocó también el sistema de valores. Cuando la supervivencia del país y la vida de centenares de miles de combatientes y de millones de habitantes dependía de lo que se produjese, no se podía dejar que los empresarios buscaran solo su propio beneficio. Aunque la guerra produjo grandes beneficios a muchos empresarios, el Estado tomaba las decisiones y centralizaba el funcionamiento económico.

Además, el control estatal se extendió a todo el comercio exterior, pues tampoco se podía tolerar la fuga de dinero al extranjero a cambio de artículos que no fuesen necesarios para la batalla o la resistencia en retaguardia.

Se cambiaron incluso costumbres ancestrales. La gran mortandad en los frentes hacía necesario movilizar a todos los hombres, incluso a aquellos que, por falta de facultades físicas, habían quedado al principio en retaguardia trabajando en las fábricas de guerra. Los puestos de trabajo que dejaron vacantes fueron ocupados por las mujeres. Otras mujeres colaboraron en tareas auxiliares voluntarias, como el cuidado de los heridos, de los huérfanos, trabajando en los comedores colectivos para la población hambrienta… Este cambio mudó para siempre la posición de las mujeres en la sociedad.

LOS CAMBIOS EN LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO

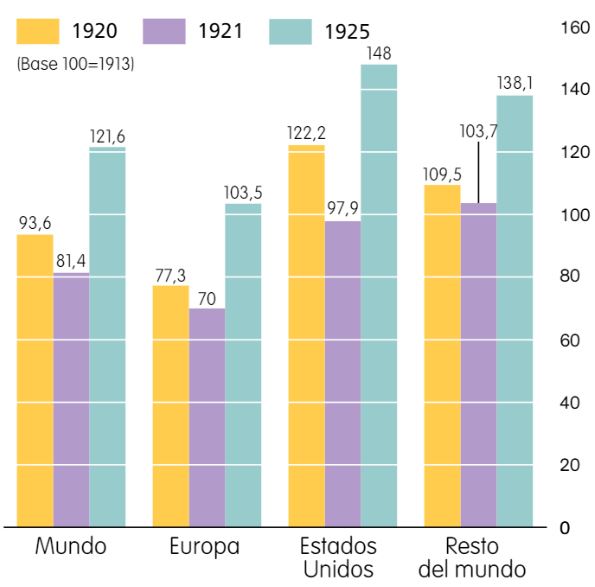

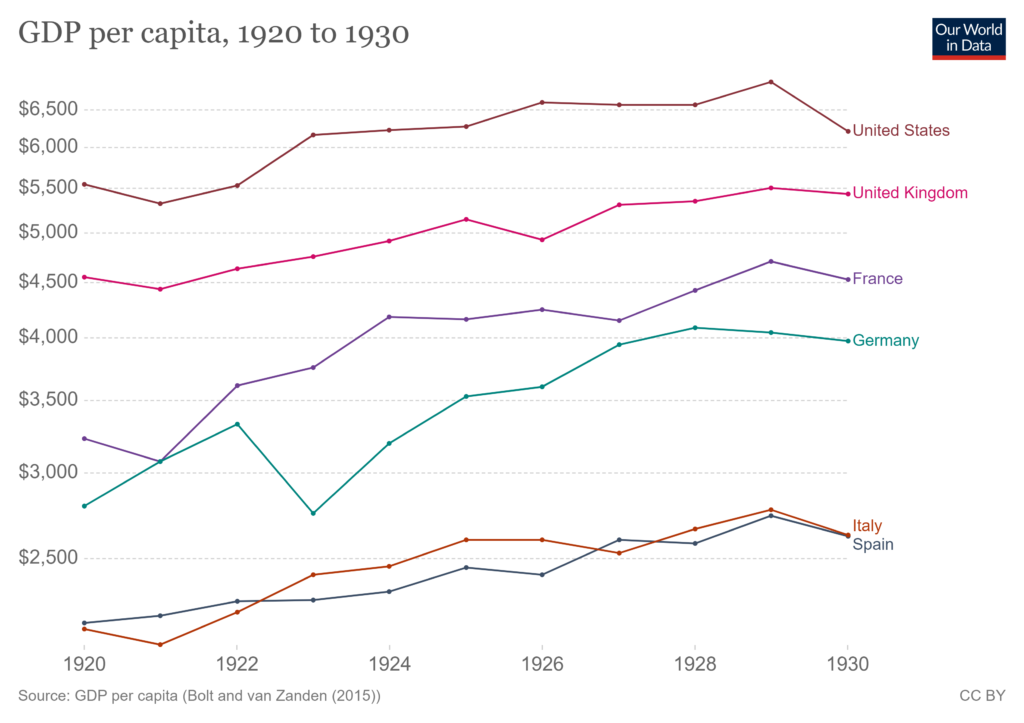

En el plano industrial decayó el peso económico y financiero de Europa, como resultado del excesivo esfuerzo realizado entre 1914 y 1918, y Estados Unidos se convirtió en la primera potencia industrial del mundo. A finales de la década de 1920 la producción manufacturera de Estados Unidos llegó a suponer el 42,2% del total mundial, mientras que la de los principales países europeos cayó hasta el 33,8%.

Respecto del comercio, Europa fue perdiendo mercados en ultramar. Por su parte, la balanza comercial de Estados Unidos experimentó tal superávit que le llevó a acumular casi la mitad de las reservas de oro mundiales.

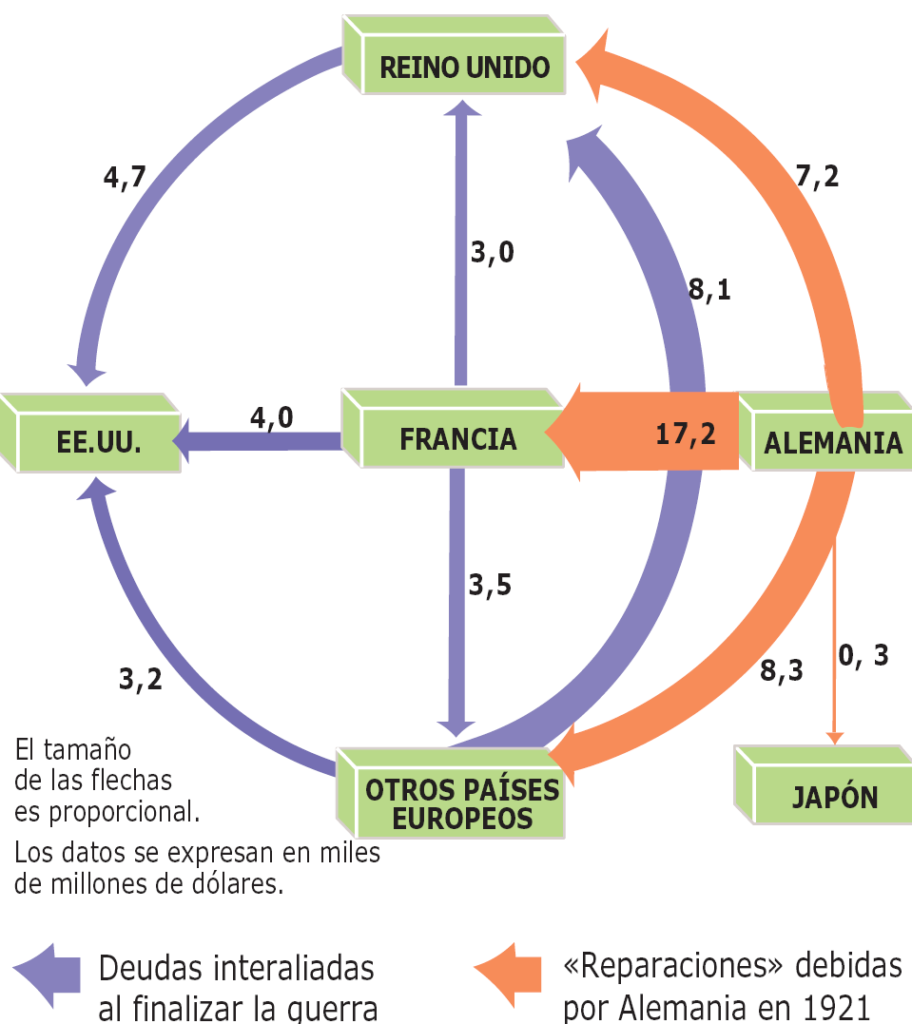

LOS CAMBIOS FINANCIEROS

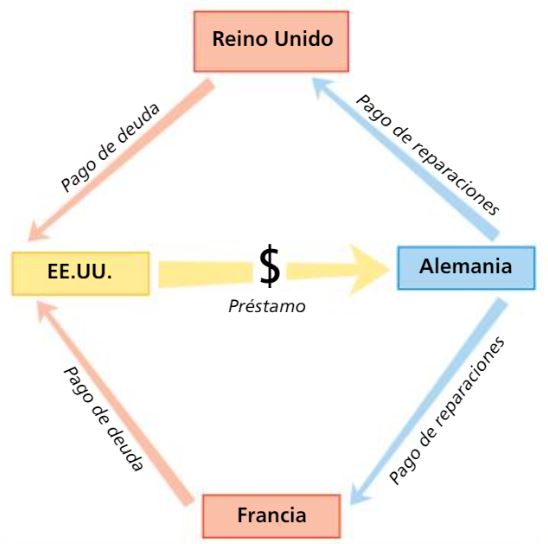

Los préstamos que Estados Unidos concedió a Europa durante la guerra cambiaron su posición de país deudor a país acreedor. La supremacía de Estados Unidos se manifestó en que el dólar desplazó a la libra como principal moneda internacional y la Bolsa de Nueva York se convirtió en el centro financiero mundial, en detrimento de la de Londres.

Sin embargo, Estados Unidos no supo amoldarse bien a la nueva situación y adoptó un comportamiento peligroso: realizó inversiones de dudosa rentabilidad, especialmente en Alemania, y concedió préstamos a corto plazo, que en cualquier momento podían repatriarse.

LA RECONSTRUCCIÓN DE EUROPA

Tras la guerra, la economía pareció recuperarse, pero pronto esta situación acabó y estalló una grave crisis que afectó principalmente a los países europeos.

LA PEQUEÑA CRISIS ECONÓMICA DE POSGUERRA (1920-1921)

Una vez lograda la paz, la economía internacional conoció, entre 1919 y 1920, un intenso pero corto boom económico. Los países europeos que habían intervenido en la guerra necesitaban bienes de equipo (maquinaria, herramientas, material de transporte…) para reconstruir las infraestructuras y el aparato productivo, así como para elaborar artículos de consumo con los que satisfacer las necesidades de la población.

Las economías de Estados Unidos y Reino Unido, y las de otras naciones jóvenes, como Japón y Canadá, se beneficiaron del notable incremento de la demanda europea.Este enorme gasto de los países europeos fue posible porque se mantuvo el sistema de créditos que se había establecido durante la Gran Guerra, por lo que estos países disponían de préstamos baratos, sobre todo a través de los créditos comerciales estadounidenses. El crecimiento económico y la expansión de la deuda favoreció una brusca alza de los precios que generó una inflación a nivel mundial.

Pronto quedó interrumpido el crecimiento económico, porque Estados Unidos frenó de repente su política de créditos al exterior. Por otra parte, la demanda descendió, una vez que el consumo recuperó los niveles previos a la guerra. La recesión de 1920-1921 ha sido considerada como una manifestación típica de una crisis de reconversión de una economía de guerra a una de paz. Por ello fue una crisis corta, seguida de un período de crecimiento económico. Los países más afectados por la recesión fueron Estados Unidos, Japón y Reino Unido.

LA RECUPERACIÓN Y SUS LÍMITES (1921-1925)

Para llevar a cabo la reconstrucción de la economía internacional se intentó restaurar el sistema económico liberal de la preguerra. El primer paso para ello consistía en frenar una inflación sin precedentes. Para conseguir este objetivo había que disminuir la cantidad de dinero en circulación y retornar al patrón oro, que había sido alterado durante la guerra por las emisiones incontroladas de dinero por parte de los países contendientes. Pero faltó la cooperación internacional para lograr estos fines, ya que la mayoría de estos países adoptaron políticas que no favorecían los intercambios.

En esta situación resultó muy difícil aplicar medidas eficaces para hacer frente a los problemas económicos. Esta falta de cooperación internacional quedó patente en la disparidad de las políticas puestas en marcha para superar la inflación.

- Los países neutrales, así como Estados Unidos y Reino Unido, lograron detenerla con una severa política deflacionista: recortes del gasto público, subida de impuestos, reducción de la masa monetaria en circulación y de los créditos. Esta lucha antiinflacionista acarreó, a corto plazo, un inmediato descenso de la producción y un aumento del número de parados (cinco millones en Estados Unidos y dos y medio en Reino Unido). Junto a estas medidas, estos Estados intensificaron el proteccionismo para combatir la competencia exterior.

- El caso de Alemania fue diferente. Para financiar el déficit presupuestario, el endeudamiento de la guerra, los gastos de la reconstrucción y las cargas de la ocupación y de las reparaciones, el Gobierno emitió una cantidad excesiva de billetes. Pronto se desató un alza de precios imparable que hundió la economía. Los precios subían cada día, incluso varias veces al día. Como consecuencia, Alemania suspendió el pago de las reparaciones de guerra. Francia y Bélgica ocuparon la cuenca industrial del Ruhr en enero de 1923 para resarcirse del impago. La ocupación fue un fracaso para los invasores y una catástrofe para Alemania, cuyo sistema monetario colapso, con lo que desapareció su capacidad de pago. El dinero alemán perdió todo su valor, es lo que se conoce como hiperinflación. Así, por ejemplo, a comienzos del año 1922 un marco-oro equivalía a 45 marcos-papel, pero en diciembre de 1923, apenas dos años después, equivalía a 1.000.000.000.000 de marcos-papel.

LOS EFECTOS ECONÓMICOS TRAS LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL EN ALEMANIA

.

EL PLAN DAWES

Para restablecer el sistema monetario internacional se convocó la Conferencia Internacional de Génova en 1922 con el objetivo de estabilizar las monedas y retornar al patrón oro. Estados Unidos se adelantó y en 1919 restauró el patrón oro. Como en el resto de los países las reservas de oro eran escasas, en la conferencia se acordó el llamado patrón cambio oro, que suponía respaldar la moneda propia en parte con reservas de oro y en parte con divisas de otros países.

Para impulsar el comercio mundial y la expansión económica había que eliminar los obstáculos proteccionistas. Sin embargo, el proteccionismo avanzó en todos los países, en particular en Estados Unidos y Reino Unido, que subieron sus tarifas aduaneras más de un 30%.

Para estabilizar las monedas europeas, en 1924 se aceptó el Plan Dawes, que tuvo como objetivo la normalización de la economía alemana. El plan ajustó los pagos que Alemania tenía que hacer cada año: cada anualidad podría ser mayor o menor según el ritmo de su economía. Además, la banca estadounidense concedió a Alemania un cuantioso préstamo con el cual pudo afrontar los pagos, realizar una reforma monetaria y retornar al patrón oro. Alemania consiguió de esta manera estabilizar su economía en torno a una nueva moneda, el reichsmark, que permitió iniciar una recuperación económica a partir de 1924.

Por otra parte, el propio Plan Dawes previo la reducción de los intereses de las deudas de los aliados.

Pero todas estas medidas crearon un problema: supusieron que el equilibrio de la economía mundial pasó a descansar casi exclusivamente en la acción de los capitales de Estados Unidos. En efecto, el 60% de los préstamos e inversiones provino de Estados Unidos y, en menor grado, de Reino Unido. La mayor parte de los créditos tuvieron dos destinos preferentes: Europa, sobre todo Alemania, que recibió más de un tercio de la inversión exterior mundial, y los países y territorios de ultramar (Argentina, Brasil, Sudáfrica, India y Canadá).

En esta situación una crisis en Estados Unidos podría transformarse rápidamente en una crisis global.

LA POLÍTICA TRAS LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

LAS REPERCUSIONES POLÍTICAS DE LA ECONOMÍA DE POSTGUERRA

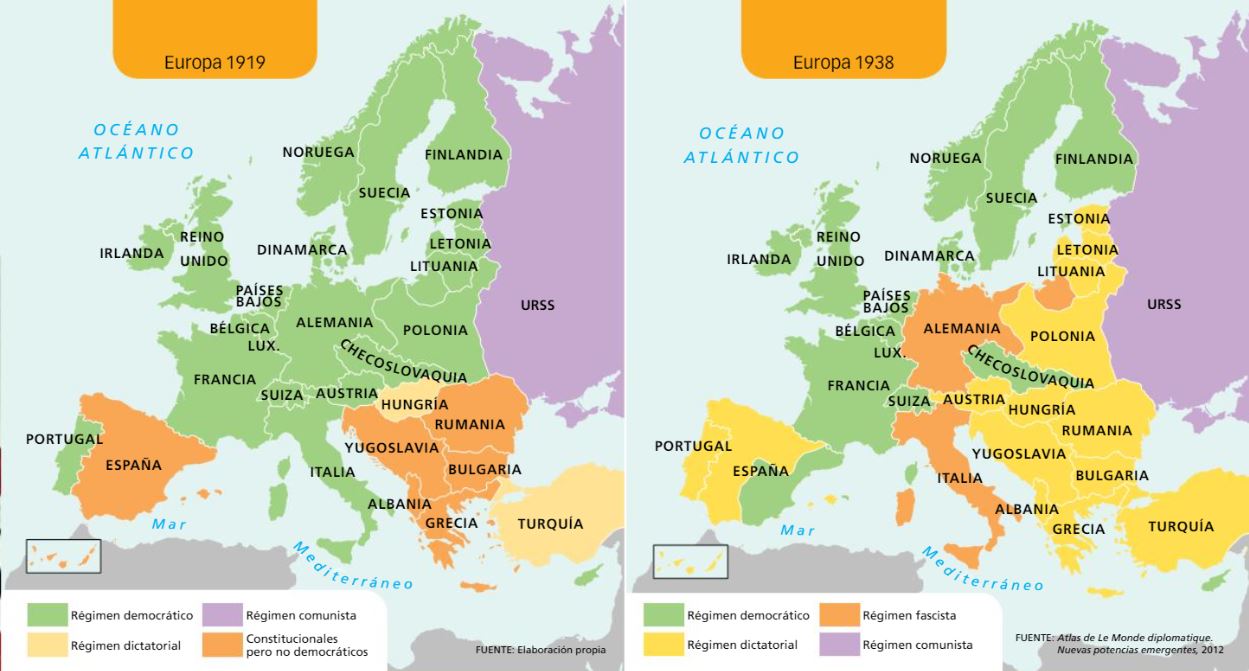

Después de unos breves años de florecimiento democrático, los Estados liberales fueron retrocediendo en todas partes. En los países de tradición democrática más sólida gobernaron los partidos conservadores, y en los más inestables las democracias fueron sustituidas por dictaduras.Los gobiernos debían resolver problemas cada vez más complejos, a menudo de alcance no solo nacional, sino mundial y el teléfono, el avión, la radio, por los que se transmitían órdenes e informaciones, estaban centralizados por ellos. Los parlamentos no podían actuar siempre con la rapidez necesaria, así que gran parte del poder de decisión en asuntos fundamentales se transfirió de los parlamentos a los gobiernos.

Esa ampliación de atribuciones de los gobiernos hizo que los ministros necesitaran secretarios de Estado, a su vez rodeados de una gran cohorte de asesores, técnicos y funcionarios. En definitiva, un gran aparato que tomaba sus propias decisiones, lo que hizo que algunas voces disidentes hablaran de la «Dictadura del Gabinete».

En Reino Unido, por ejemplo, el primer ministro Lloyd George amplió mucho los poderes del ejecutivo y se rodeó de numerosos comités de técnicos y asesores. En Francia el propio Parlamento autorizó que el gobierno promulgara decretos-leyes en algunos casos, cediendo así parte de su poder legislativo.

Las administraciones crecieron también, debido a la intervención de los Estados y gobiernos en todos los terrenos y se convirtieron en aparatos enormes, con una organización cada vez más complicada, cuyos cargos dirigentes debían tener una alta cualificación profesional. Para garantizar esa cualificación se idearon complejos sistemas de acceso, lo que hizo que los altos funcionarios se reclutaran casi exclusivamente entre las clases dirigentes, formadas en institutos y universidades de elite, cuyos alumnos habían sido educados en un espíritu conservador.

Así, en Reino Unido, los funcionarios de los cuerpos superiores se reclutaban casi exclusivamente en las universidades de Eton, Oxford o Cambridge, y algo similar ocurría en Francia y otros países.

Los partidos también sufrieron estos cambios hacia el autoritarismo. Su organización se hizo cada vez más centralizada, la libertad de decisión de los militantes de base fue restringida y los dirigentes se hicieron cada vez más poderosos y autónomos en sus decisiones.

En Reino Unido, los jefes de los partidos confeccionaban las listas de diputados (a veces pactadas en negociaciones secretas con otros partidos) que, una vez elegidos, debían votar en el Parlamento lo que su partido y su grupo parlamentario hubieran decidido (disciplina de voto).

Lo mismo sucedió en otras democracias, como la alemana, por ejemplo, de modo que desapareció de los parlamentos la iniciativa individual. Los diputados le debían su elección al jefe del partido que los había incluido en las listas y no tenían que rendir cuentas personalmente ante sus votantes. Las opiniones de los votantes fue ron así sustituidas por la llamada «opinión pública».

LA IMPORTANCIA DE LA PRENSA Y LA INFORMACIÓN

La opinión pública era «moldeada» por la prensa y por la radio, que ya eran instrumentos imprescindibles para los gobiernos, los partidos y los grupos de intereses económicos.

En 1930, la prensa ocupaba el undécimo lugar entre las industrias británicas y movía más capital que la construcción de barcos. La «industria de la opinión» daba mucho dinero y, como cualquier otra industria, se regía por criterios de rentabilidad. Los propietarios de las empresas de la prensa eran hombres de negocios que vivían de la publicidad de las grandes corporaciones del comercio y la industria, a su vez controladas por grandes grupos de presión.

Este hecho había limitado mucho la independencia informativa, pues aquel periódico que no suprimiera ciertas noticias o no diera prioridad a otras, estaba amenazado de quiebra si se veía privado de la publicidad. Otras veces la prensa era propiedad de los grandes trusts.

LA PRENSA A PRINCIPIOS DE LOS AÑOS 20

En estas condiciones solo el Estado, los partidos más poderosos y las grandes empresas podían poseer prensa de gran difusión y modelar la opinión pública de acuerdo con sus intereses.

Los partidos y sindicatos obreros se esforzaron por mantener una prensa propia, pagada con fondos propios y difundida ampliamente, incluso en condiciones de clandestinidad.

EL NUEVO VIGOR DEL NACIONALISMO Y EL RACISMO

El nacionalismo de contenido más reaccionario fue utilizado como arma ideológica y política por todos los Estados liberales en los años veinte.

En EEUU se combatió sin cuartel contra los extranjeros, los negros, los judíos o los ateos, lo que justificó las leyes que redujeron la inmigración, prohibieron el alcohol o persiguieron disidentes.

También en Francia creció el nacionalismo patriótico, que ya existía antes de la guerra (Ligue des patriotes y Action Française) y al que la victoria dio argumentos para exaltar la grandeza del Imperio colonial francés y hablar de «una Francia de doscientos millones de habitantes». Era un nacionalismo apoyado por el clero y el ejército, que creció hasta el paroxismo cuando el ejército francés invadió el Ruhr en 1923 con el respaldo de una derecha que predicaba el odio a los «infames alemanes».

NACIONALISMO Y RACISMO TRAS LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

En Alemania el nacionalismo se fortaleció a su vez en la protesta contra las humillaciones y servidumbres que le fueron impuestas en el Tratado de Versalles. Este nacionalismo se alimentaba de la hostilidad contra los vencedores, del deseo de desquite y de la añoranza del pasado.

En Italia, el nacionalismo encontró su mejor apoyo en las malas condiciones de vida del pueblo, el paro, la carestía y la inflación. Ese nacionalismo respaldó a Mussolini para que se hiciera con la jefatura del gobierno en 1922, con el apoyo del ejército y la monarquía.

En Japón crecieron también por entonces las organizaciones nacionalistas y militaristas, como la «Asociación del Dragón Negro» o la «Sociedad de Reservistas», que rendían culto a la patria y sostenían la tradición de que Japón era el centro del mundo y su emperador, descendiente de los dioses.

Asociado al nacionalismo, se extendía el racismo como una mancha de aceite. En África del Sur se reforzó en aquellos años la segregación de la población negra que, casi al mismo tiempo, era expulsada de los sindicatos estadounidenses. En Australia y Nueva Zelanda (Movimiento White Australia) se cerraron las puertas a los inmigrantes asiáticos, admitiéndose solo los anglosajones. Crecía el antisemitismo y los asaltos a los barrios judíos eran frecuentes en Europa central y oriental. En Francia, el antisemitismo había revelado ya su gran fuerza años antes, durante el desdichado caso Dreyfus.

LA DIVISIÓN DEL MUNDO OBRERO

La crisis de los Estados liberales y el imparable ascenso del autoritarismo coincidieron con una profunda división del movimiento socialista, que se sumió en una fuerte crisis interna.

En 1920, muchos socialistas eran probolcheviques y favorables a la Tercera Internacional Comunista, frente a la Segunda Internacional, socialdemócrata.

Ante la alarma causada por el «peligro rojo», muchos gobiernos recurrieron a la represión militar; muchos comunistas pasaron a la clandestinidad, culparon a los socialdemócratas de la represión y, en algunos casos, emprendieron el azaroso camino del terrorismo.

Por su parte, los partidos socialdemócratas, que admitían las reglas del juego parlamentario y luchaban por reformas, ampliaron su influencia en aquellos años.

Creció la tensión entre ambas tendencias del socialismo e incluso hubo entre ellas enfrentamientos violentos. Tuvieron que pasar algunos años para que unos y otros comprendieran la necesidad de unirse en un frente común antifascista, ante el imparable ascenso del nazismo alemán. La Tercera Internacional lanzó en 1934 su política de Frente Popular, propugnando la unión de todos los antifascistas. El mismo impulso unitario movió a los socialdemócratas y a los distintos partidos liberales, aunque entonces era ya demasiado tarde.

.

Mientras tanto la revolución se había desplazado a Asia, a China, donde el partido de liberación nacional Kuomintang, encabezado por el doctor Sun Yat-sen, había aceptado la ayuda militar soviética y había incluido al Partido Comunista Chino en su movimiento.

VIEJAS Y NUEVAS DICTADURAS

Como has podido ver hasta aquí, la democracia no vivía sus mejores momentos. La derecha más conservadora, apoyada por el ejército, había tomado el poder en muchos países y abolido el Estado liberal, la pluralidad de partidos, las elecciones y las constituciones.

La primera oleada de dictaduras se dio a lo largo de los años veinte en los países del este y sur de Europa. Ninguna de ellas trajo soluciones nuevas, sino las viejas soluciones de la derecha autoritaria de siempre. Todas ellas se apoyaban en los grupos privilegiados tradicionales, los grandes empresarios, los grandes terratenientes, la nobleza y la Iglesia. Accedían al poder respaldadas por el ejército y defendían los intereses de los poderosos.

| PAÍS | AÑO | RÉGIMEN DICTATORIAL |

| HUNGRÍA | 1920 | El almirante Nicolás Horthy aplastó la república comunista de Bela Kun, que duró apenas 3 meses, y estableció un régimen dictatorial que subsistió hasta la Segunda Guerra Mundial |

| ITALIA | 1922 | Benito Mussolini accedió al poder en 1922 con el Partido Nacional Socialista |

| ESPAÑA | 1923 | El general Primo de Rivera, con el apoyo del rey Alfonso XIII, dio un golpe de Estado, con la consiguiente dictadura, que duró hasta enero de 1930. |

| PORTUGAL | 1926 | El general Carmona dio un golpe de Estado, que hizo posible el Estado Novo dictatorial de Oliveira Salazar |

| POLONIA | 1926 | El mariscal Pilsudski encabezó un golpe de Estado y se convirtió en dictador, desempeñando el poder político y militar hasta su muerte. |

| YUGOSLAVIA | 1929 | La monarquía yugoslava pasó a ser un régimen dictatorial. |

| ALEMANIA | 1933 | Hitler, con el partido Nacionalista Alemán de los Trabajadores. accedió a la cancillería en 1933 |

| AUSTRIA | 1933 | El canciller Dollfuss disolvió el parlamento democrático y gobernó por decreto. |

| GRECIA | 1936 | El general Metaxas abolió las Cortes en 1936 e instauró una dictadura de caracter fascista. |

| RUMANÍA | 1938 | Se convirtió en un régimen autocrático y monárquico. |

También se instauraron dictaduras en los países bálticos. En casi todos los casos, eran regímenes basados en:

- Una economía capitalista y la supresión de las libertades democráticas.

- La persecución de los sindicatos y de las organizaciones obreras.

- Un importante intervencionismo económico por parte del Estado.

La de Mussolini fue la primera dictadura fascista y, como tal, se apoyaba en un verdadero movimiento de masas, dirigido por un jefe carismático que traía un verdadero plan para cambiar el Estado, la sociedad y el mundo. Aunque este fascismo comenzó en 1922, la importancia del fenómeno y su repercusión en todo el mundo nos aconseja tratarlo más adelante, juntamente con el nazismo alemán, que cambió la faz del mundo y lo condujo a la Segunda Guerra Mundial.

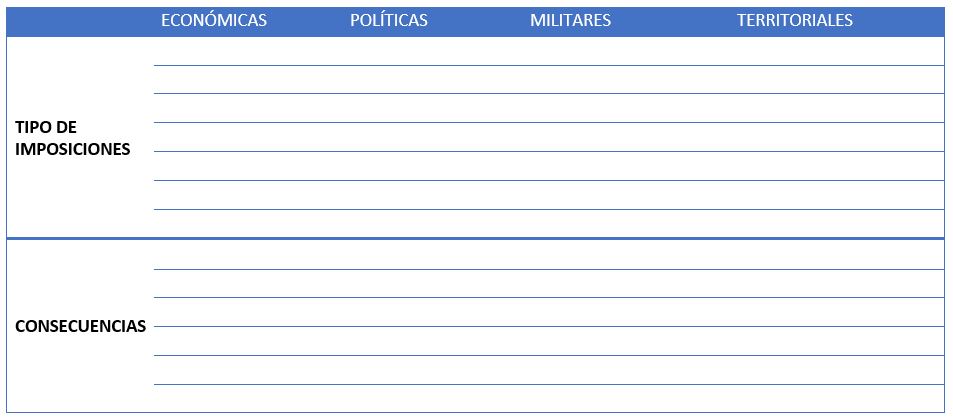

REPASA LOS DIFERENTES ACUERDOS DE PAZ FIRMADOS TRAS LA GRAN GUERRA Y LOS CAMBIOS ECONÓMICOS Y POLÍTICOS QUE HUBO EN EUROPA TRAS SU APROBACIÓN. DESPUÉS REALIZA UN ESQUEMA O TABLA EXPLICÁNDOLOS Y RELACIONÁNDOLOS CON LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS QUE HEMOS VISTO EN LA TEORÍA. PUEDES USAR UNA TABLA PARECIDA A LA SIGUIENTE:

B5/3.1. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus consecuencias a corto plazo.

B5/3.1. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus consecuencias a corto plazo.

OBSERVA ESTAS CUATRO FUENTES HISTÓRICAS Y RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

LAS RESERVAS DE LODGE (1919)

1923: EL INCIDENTE DE CORFÚ

1931: LA INVASIÓN DE MANCHURIA

1935: LA INVASIÓN DE ABISINIASUICIDIO DE STEFAN LUX EN LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS. VISUALIZA LOS TRES PRIMEROS MINUTOS:

AMEN de Costa Gavras (2003)

PREGUNTAS:

- TRAS LEER “LAS RESERVAS DE LODGE” (CONSULTA EN INTERNET QUÉ ES ESTE DOCUMENTO Y QUÉ PASÓ CON ÉL EN LOS EEUU). ¿CÚAL CREES QUE ES EL MOTIVO POR EL QUE LOS EEUU NO ENTRARON EN LA SDN?

- DESDE TU PUNTO DE VISTA: ¿CREES QUE EL PAPEL JUGADO POR LA SDN EN LOS CONFLICTOS DE CORFÚ, MANCHURIA Y ABISIONA FUE CORRECTO? JUSTIFICA TU RESPUESTA

- ¿POR QUÉ CREES QUE LA SDN NO PUDO IMPONER SU CRITERIO EN LOS CONFLICTOS QUE SE DESCRIBEN MÁS ARRIBA?

- ¿CREES QUE LA ACCIÓN DE STEFAN LUX SIRVIÓ DE ALGO?

- ¿QUÉ OCURRIÓ FINALMENTE CON LA SDN?

B5/3.2 Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones internacionales, a partir de fuentes históricas.

B5/3.2 Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones internacionales, a partir de fuentes históricas.

PROPUESTA PARA EL TRABAJO INDIVIDUAL RELACIONADO CON LOS DERECHOS HUMANOS

El contenido a alternar va aquí, pulsa el botón editar para cambiar este texto.